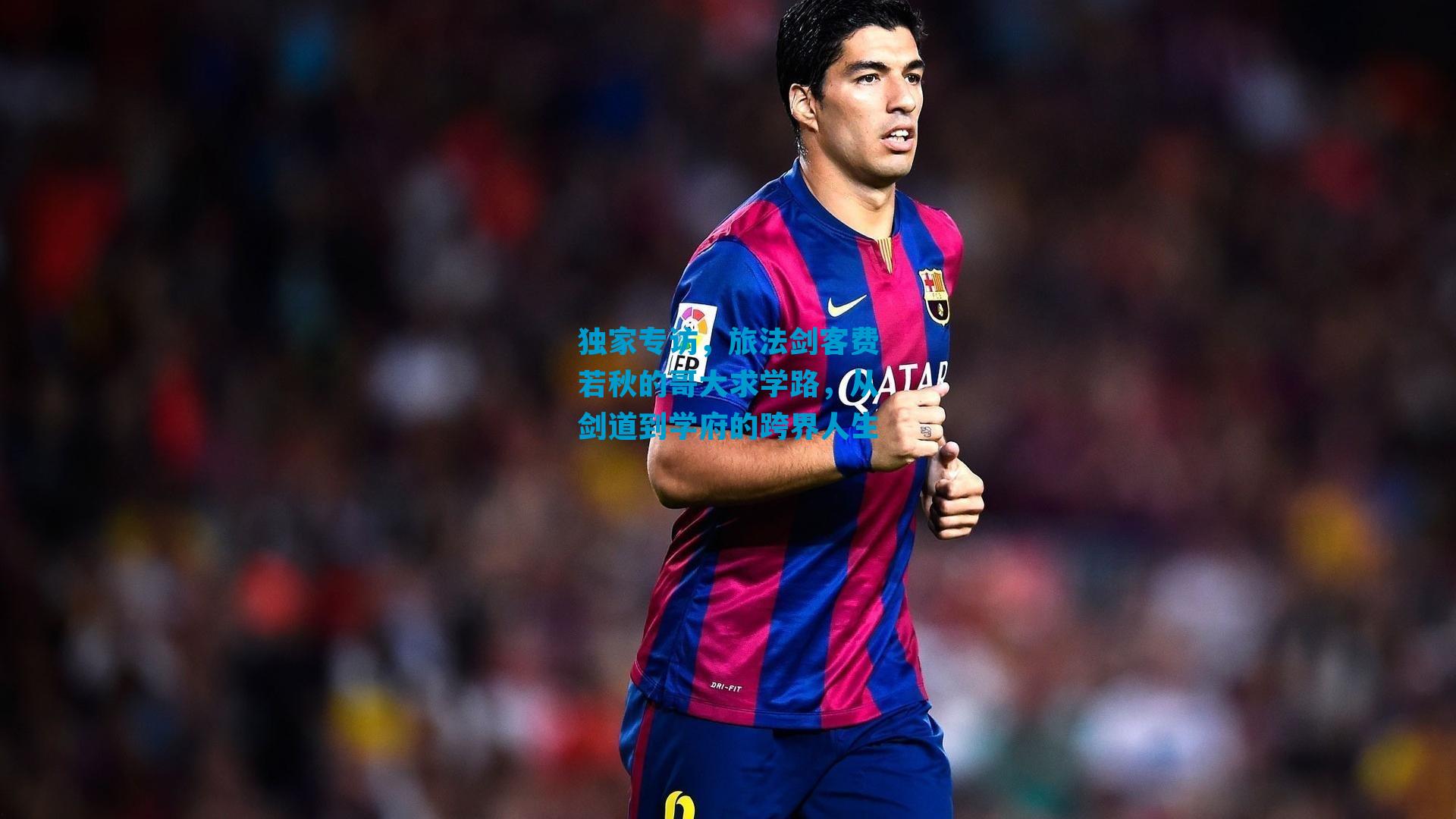

佩剑在手的费若秋曾以凌厉攻势横扫欧洲剑坛,如今她手持书本,在哥伦比亚大学的图书馆里追寻着另一种人生可能。

“击剑教会我的不仅是如何进攻,更是如何思考。”费若秋说,此刻她坐在纽约晨边高地校区图书馆靠窗的位置,面前摊开的是分子生物学教科书和一本法语小说,与当年在剑道上那般锐利逼人的姿态判若两人。

这位曾在法国剑坛创下佳绩的中国运动员,如今已成为哥伦比亚大学的一名普通大学生,她的转型之路,超越了常人对运动员生涯的想象。

01 巅峰转身,从巴黎到纽约的跨界之旅

2019年,费若秋正处于运动生涯的黄金时期,那年她在法国击剑锦标赛上夺得女子佩剑季军,成为当地媒体笔下的“东方闪电”,所有人都期待她在接下来的赛季再创佳绩,然而2021年,她却做出了一个令人惊讶的决定:退役入学。

“很多人问我为什么在巅峰期选择离开。”费若秋轻轻搅动面前的咖啡,“击剑是我生命中的重要篇章,但不是全部。”

哥伦比亚大学并非随意选择,费若秋透露,她同时收到了几所美国常春藤院校的录取通知,最终选择哥大是因为该校在神经科学领域的卓越研究水平与她对人类大脑研究的热爱相契合。

02 双重挑战,语言与学业的攻坚战

初到哥大,费若秋面临着双重挑战,尽管她在法国生活期间已经掌握了流利的法语,但学术英语却是完全不同的领域。“第一学期是最艰难的,”她回忆道,“生物化学的专业术语让我几乎每晚都要学习到凌晨。”

运动员的纪律性在这时成为了她的优势,费若秋保持着当年训练时的作息:早晨6点起床,上午集中学习,下午参加研讨班,晚上则用于阅读和复习。“击剑训练培养了我的时间管理能力和抗压能力,这些在学术领域同样重要。”

她的教授们很快注意到这名特殊学生的潜力,大卫·帕特森教授表示:“费若秋带来了一种独特的思维方式,她能够以运动员的视角解构复杂问题,找到不同寻常的解决方案。”

03 文化桥梁,在学术圈重新定义身份

在哥大,费若秋逐渐成为连接不同文化的桥梁,她创办了“中法文化交流协会”,将中国传统文化与法国哲学思潮相结合,举办了一系列颇受欢迎的文化沙龙。

“在法国从事击剑运动时,我被称为‘中国剑手’;回到中国,人们称我‘旅法运动员’;现在在美国,我则是一名‘国际学生’。”费若秋笑着说,“这些标签都很准确,但都不完整,我们远比单一身份复杂得多。”

这种跨界视角使她在学术研究中脱颖而出,上学期,她提交的一篇关于“运动心理学与认知神经科学交叉研究”的论文获得了学院最高评价,教授们认为她带来了该领域难得的新见解。

04 未来视野,科学与人文的交汇点

费若秋现在专注于神经科学和法国文学的双专业学习,这看似不相关的两个领域在她看来却有着深刻联系。

“文学探讨人类情感与思维的复杂性,神经科学则从生物学基础解释这些现象。”她解释道,“就像击剑中的进攻与防守,看似对立实则统一。”

当被问及未来计划时,费若秋表示她正在考虑继续深造,可能会申请医学和文学结合的跨学科项目。“我希望能够将科学理性与人文关怀结合起来,就像我在击剑生涯中学会将力量与精准结合起来一样。”

05 平衡之道,剑道与学业的共通哲学

费若秋没有完全离开击剑世界,她现在担任哥大击剑俱乐部的技术顾问,每周抽出两个小时指导年轻剑手。

“教剑其实和做研究很像,”她说,“都需要分解动作、分析问题、寻找最优解决方案,不同的是,一个针对身体,一个针对知识。”

这种平衡也体现在她的日常生活中,尽管学业繁重,她仍然保持每天一小时的体能训练。“运动让我保持清醒的头脑,这是最好的休息方式。”

哥大体育部主任对此评价道:“费若秋代表了新一代学生运动员的形象——他们不仅在专业领域出色,更在学术上追求卓越,并且能够将体育精神带到学术研究中。”

费若秋现在更喜欢别人称她为“学生运动员”,这个复合身份恰好捕捉了她当前生活的本质,在她曼哈顿公寓的墙上,并列挂着一把曾经陪伴她南征北战的佩剑和哥伦比亚大学的校旗。

“剑道与学术之路看似平行,实则交汇于一点:那就是对卓越的不懈追求。”费若秋说这句话时,眼神依然锐利如剑,但多了几分学者特有的沉思与温润。